📜 El rompecabezas de la muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi

El Miedo

En esta serie de columnas en la que buscamos armas un rompecabezas de la muerte en Rosario hay un elemento básico que debemos considerar: El miedo, que es un elemento atenazante.

Y para referirnos al miedo, específicamente, debemos comenzar por hacer algunas puntualizaciones en el ámbito social. Para ello apelaremos a conceptos concretos.

En primer término, es preciso recalcar que al hablar del miedo en el marco de la violencia política se deben tener en cuenta dos interrogantes: ¿Quién tiene miedo? Y ¿A qué se tiene miedo?

Los hombres y mujeres de clase alta y media alta, en el proceso histórico argentino cada año que pasa tienen más miedo, ya que son los primeros en percibir que los cambios se producen en función con la aplicación de la fuerza, aunque no son los que más tienen miedo. Este último se profundiza más en la población de los suburbios y entre ella se inserta con más fuerza en las mujeres y los niños.

El temor, a nivel de los funcionarios comenzó a ser percibido en Argentina a partir de 1985, cuando las encuestas mostraban que el 50% de las personas comenzó a admitir públicamente que tenían miedo a los asaltos callejeros. Dos años más tarde la violencia en las calles sensibilizó fuertemente a la ciudadanía y el radicalismo tuvo que soportar la crítica sobre cómo se combatía al delito. Sólo fue el principio.

El temor ingresó como un disparo desde lejos –con mayor aceleración- a la agenda pública y la llenó de sangre con el incremento sustancial de víctimas inocentes en las que apareció la evocación de la dictadura, trasuntada en «la mano de obra desocupada».

En la construcción del miedo el Estado sabe perfectamente que existen factores que sólo se modifican con el perfeccionamiento delictivo en lo tecnológico que, obviamente, modifica e incrementa el número y tipo de delitos y genera nuevos, más limpios, en los que la violencia directa es utilizada como última alternativa por las bandas armadas.

En la construcción del miedo a la que nos referimos, el temor a la institución policial ha sido por decenios el primer escalón, ya que a pesar del tiempo transcurrido, «los sistemas de seguridad no han logrado resignificar la dictadura que es vista por la población como un clivaje entre subversión y nación», según opina el sociólogo, experto en seguridad y académico Pedro Fraile, quien ha estudiado la relación entre territorio y sensación de inseguridad.

El mismo especialista apunta que «también está asociado al tema del miedo, el temor a la heterofobia, el que se explica en aquello que es expresado con el análisis que se sintetiza en la frase: todo lo que diferente a mí es peligroso».

«Es peligroso porque es extranjero, porque tiene una moralidad distinta o porque es simplemente distinto», agregó Fraile en una entrevista que se le hizo en un medio escrito de nuestro país.

A lo expresado, podemos acotar otros miedos: El de las mujeres –mayoritariamente- es el de ser violadas; a la relación de la empleada doméstica con terceras personas delincuentes, al cartonero, al piquetero y podríamos seguir casi indefinidamente, productos del desgaste social por necesidades económicas «insatisfechas» – término que se usa para esquivar la palabra miseria- en que estamos inmersos. La historiadora del miedo y catedrática Joanna Bourque apunta en uno de sus escritos que «el enojo, el disgusto, el odio y el horror, contienen todos los elementos del miedo».(1)

En este trabajo de investigación tiene el autor claro que no hay un mecanismo de seguridad perfecto y que la sociedad se conforma con un nivel intermedio que no la obligue a vivir en un estado de «miedo preventivo». El miedo es oscilante y su intensidad se incrementa cuando casos de violencia inusitada son tomados por los medios de comunicación que no se preocupan por lograr el mayor nivel posible de objetividad, ya que la «objetividad total no existe», desde el momento en que toda información es subjetiva, en razón que es elaborada por sujetos.

Los especialistas en seguridad y los sociólogos, así como los psicólogos del Estado manejan encuestas de victimización, a través de áreas de análisis delictivos y por esa razón elemental, además, miden valores tales como «la preocupación social», el temor al desempleo y la «percepción de riesgo», elementos que luego son analizados por especialistas en inteligencia criminal.

Aunque no es el objetivo de este análisis, no podemos dejar de aludir –a vuelo de pájaro- los temores sociales que se utilizan también políticamente como el del ataque sexual, fundamentalmente en las mujeres -ya enunciados-, así como los temores diferenciados de cada ciudad donde las escalas poblacionales tienen un techo a sus temores.

De lo expresado, el lector puede ver algo con claridad meridiana: el miedo, como todo sentimiento, es compartido y no resiste la comparación entre lo que es y lo que debe ser.

Los antropólogos sociales –a los que apelaremos humildemente en esta indagación en algunas oportunidades- sostienen que «el miedo es territorial en el sentido en que la víctima es el territorio. Hasta la gente muy pobre teme ser víctima de hechos de violencia como un secuestro» y a ello le agregamos temores sociales en los que el poder económico de cada ser humano no es una traba para que se transforme en una víctima como lo son el robo, el hurto y el fraude, con uso de la violencia descontrolada que llega a ocasionar la muerte.

*

Nos referimos al miedo, pero no queremos dejar de escribir un par de parágrafos en torno del crimen político, desarrollado en esta exploración con el relato de episodios concretos. La ambición de obtener el poder y el deseo de dominar totalmente a la sociedad contribuyen al complejo acto de asesinar directamente o por medio de terceras personas.

José Pablo Feimann en «La sangre derramada» –un ensayo sobre la violencia política-, asevera que el que acepta la pena de muerte «busca siempre-porque sabe que la necesita- una justificación poderosa. Todas, en última instancia, consisten en indagar en el Estado un paralelo de la crueldad de los homicidas».

Los dados están echados, el lector ha dado su primer paso y tiene a partir de este instante la oportunidad de conocer una nueva mirada de la historia política de los sistemas de seguridad implementados en el tiempo en Rosario y las consecuencias en su hinterland. Mientras tanto podrá ir armando mentalmente el rompecabezas que se menciona en el inicio y advirtiendo como se va profundizando la violencia social en la medida del paso del tiempo y de la cada vez mayor resistencia de los oprimidos ante su casi seguro final en el juego, en el que hacen las veces de víctimas.

(1) Historia del Miedo. Joanna Bourque. Pág. 2

————————————–

*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política

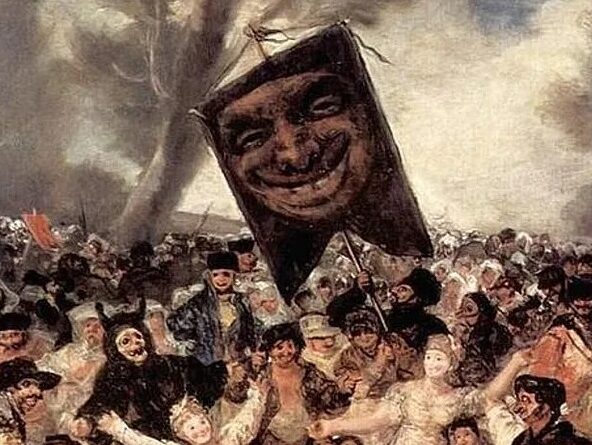

Foto Rosario en el recuerdo: Colección Chiavazza. Santa Fe y Maipu hacia 1960

Viene de acá: El templo de la justicia y el poder II

Continúa aquí: La Santa Hermandad y el peregrinar de la Virgen