📜 El rompecabezas de la muerte en Rosario – Por Ricardo Marconi

La Santa Hermandad y el peregrinar de la Virgen

En su «Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe», Manuel Cervera describe que desde antes de 1695, «la imagen de Nuestra Señora del Rosario, de quien toma el nombre la ciudad, se encontraba en la Capilla».

El indio, en esos años, hacía del villorrio una víctima constante de sus feroces ataques y por esa razón la virgencita, al hombro de los hombres, acompañados por sus mujeres y niños, -devotos incondicionales- peregrinaba de casa en casa en la búsqueda de un sitio seguro.

Finalmente, algunos españoles y pobladores locales la trasladaron a un sitio aledaño al río Paraná, donde se erigió una pequeña capilla, alrededor de la cual se formó la actual ciudad de Rosario.

El 7 de mayo de 1731, el presbítero Ambrosio de Alzugaray(1) se hizo cargo de la capilla y abrió los libros para registrar bautismos, matrimonios y defunciones, administrando en esa oportunidad los primeros cuatro bautismos que tuvieron como entorno los ornamentos de la desocupada reducción del Salado Grande, que se encontraba ubicada , por entonces, al norte de la ciudad de Santa Fe y que circunstancialmente habían sido depositados en la iglesia matriz, encontrándose entre dichos elementos, una imagen de la Virgen del Rosario.(2)

La imagen estaba vestida de raso verde labrado a flores, con jubón y pollera. Llevaba un manto carmesí bruñido de plata. La corona era del mismo material y el niño Jesús, que tiene en sus brazos, también posee una corona de plata. La talla es de madera «palo de yerba» y esta ejecutada por las manos del indio, bajo la enseñanza de evangelizadores.(3)

Ambrosio de Alzugaray tuvo a su cargo los inicios de la primera «Escuela de Arte».

Sobre un terreno donado a la iglesia por Santiago Montenegro se construyó una nueva capilla y el padre Francisco Antonio de Cossio y Therán, de origen español, segundo cura párroco encargó otra imagen de la Virgen –la segunda- que se encuentra actualmente en el camarín de la Catedral desde su llegada en 1773, tras ser recibida por el tercer párroco Miguel Escudero.

La documentación histórica apuntó que «avanzada la segunda mitad del siglo XVIII y en vista de insistentes reclamos de los calchaquíes, el párroco Escudero o su sucesor, haya resuelto el entorno de la imagen a quienes se consideraban legítimos propietarios».(4)

De esta manera se accedió a lo dispuesto por el dictamen del gobernador Echagüe, quien de esta manera accedió a los requerimientos del sacerdote franciscano Lucas de Leguizamón. Luego que se disolvieron las reducciones indígenas, un grupo de ello trueca la imagen por onzas de oro en la localidad de Coronda de los Leiva. Los Leiva, luego de comprobar la autenticidad de la escultura guardaron la imagen la guardaron y conservaron, entregándola a los continuadores de la familia Leiva en Rosario.

Pela Picabea de Vitri, descendiente de los Leiva y última poseedora de la primera imagen de la Virgen, la entregó en custodia, en 1983, al Instituto Cristo Rey, de Roldán, donde aún se encuentra.

El crecimiento rápido de la urbe se debió a que se convirtió en un paso obligado para un descanso reparador de quienes viajaban entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Asaltos, robos, ataques esporádicos de la indiada y el contrabando creciente, cometidos por falta de vigilancia, obligaron al Cabildo de Santa Fe, el 1º de enero de 1725, a nombrar un alcalde de la Hermandad, con funciones policiales y judiciales, equivalentes a los actuales jefes de unidades regionales.

Ese fue el inicio del cuerpo policial santafesino, a cargo del sargento mayor Francisco de Frías, episodio documentado en el Archivo General de la Provincia, folio 216 al 218, tomo IX de las actas del Cabildo de Santa Fe, 1723-1727.

Frías podía desempeñar tareas policiales y administrativas, a la vez que estaba autorizado para otorgar escrituras ante testigos. También estaba autorizado para vender bienes embargados, poner en posesión a nuevos titulares en las tierras, recibir testamentos y efectuar mensuras, así como amojonamientos.

También levantaba padrones e inspecciones y en el campo del control de delitos el funcionario que nos ocupa estaba autorizado para reprimir el abigeato.

Frías, para cumplimentar su cometido designó a los «cuadrilleros», nombre que se mantuvo como denominación del cuerpo hasta 1826, año en que se modifica el cargo que sustentaba Frías con el de Alcalde de Policía.

A Frías se lo designó en cinco oportunidades como alcalde y en ningún caso se lo acusó de delito alguno. Es más, fue asistido con todos los sacramentos de limosna por morir en estado de indigencia.

A pesar de lo expuesto, debemos dejar claro que los albores y el desarrollo de las instituciones de seguridad en la provincia de Santa Fe no son fáciles de precisar en el contexto histórico, ya que un importante número de documentos sobre la cuestión, se ha perdido como resultante de luchas internas y por el enemigo externo, existente en las fronteras de nuestro país.

Los historiadores, una y mil veces expusieron -y continúan haciéndolo en sus trabajos-, sobre la falta de información apropiada sobre el particular. Paralelamente, otros estudiosos de los procesos históricos recalcan -en torno a la cuestión que nos incumbe- la responsabilidad que le cupo al triste episodio generado por la soldadesca del general Juan Galo Lavalle (1797-1841), quien al invadir Rosario, permitió que se quemaran en hogueras públicas, durante cuatro días, -a partir del 26 de marzo de 1829-, documentos de archivos oficiales y testimonios de valía.

(1) El padre Ambrosio de Alzugaray había nacido en la ciudad de Santa fe el 1º de abril de 1700, siendo sus padres el capitán Ambrosio de Alzugaray y Bartolina Gómez Recio, nieta de Luis Romero de Pineda. Recibió su ordenación sacerdotal en Chuquisaca, en 1724 y fue el primer maestro en Rosario donde creó la primera escuela donde se dictaban clases de escritura y lectura, así como las operaciones elementales de matemáticas, a lo que se sumaban los primeros conocimientos sobre geografía e historia. Falleció el 21 de mayo de 1744, siendo sepultado en su templo parroquial.

(2) Dr. Miguel A. Chiarpenello. Rosario, la imagen. Su emblema fundacional. Rosario su Historia y región. Septiembre 2011. Pág. 21.

(3) Íbidem

(4) Íbidem

————————————–

*Ricardo Marconi es Licenciado en Periodismo y Posgrado en Comunicación Política

Foto Rosario en el recuerdo: Hacia el 1900 en Rosario se podía dejar una bicicleta apoyada contra el cordón sin candado y sin cadena. Por lo menos eso es lo que sugiere esta foto tomada en cercanías de la estación del Ferrocarril Central Argentino

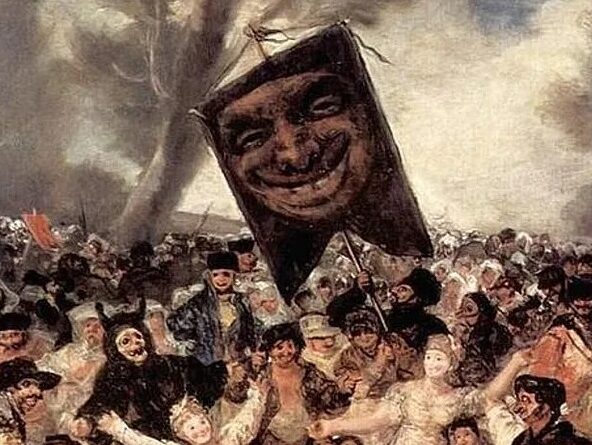

Viene de acá: El Miedo

Continúa aquí: La persecución criminal en la época colonial